Apprendre à chuchoter pour gérer le bruit

Travailler les paramètres du son

Moduler sa voix n’est pas inné. L’enfant doit découvrir les mécanismes du son en alternant sans cesse production orale (éveiller sa voix) et écoute (éveiller ses oreilles).

Pour pouvoir petit à petit parler plus doucement, l’enfant doit se créer des repères, des représentations concrètes des différents volumes. Le jeune enfant n’a en effet souvent pas conscience qu’il est en train de parler fort.

Un bon moyen d’éveiller sa voix et ses oreilles est de jouer avec les paramètres du son. L’idée est d’en explorer toutes les possibilités au cycle 1, pour pouvoir peu à peu les maîtriser aux cycles 2 et 3.

Ces paramètres du son sont au nombre de 4 :

- Hauteur : variation entre le grave et l’aigu

- Intensité : plus ou moins fort

- Durée : longueur des sons (courts ou longs)

- Timbre : identité / “couleur” du son

J’écrirai un autre article plus détaillé sur les paramètres du son, avec des jeux pour les travailler.

Dans le cadre de la gestion du bruit dans une classe, le paramètre qui nous intéresse particulièrement est bien sûr celui de l’intensité.

Donner du sens

Cela peut paraître évident, tellement évident qu’on oublie parfois de prendre ce temps avec les élèves. Il est important de donner du sens à n’importe quelle règle établie au sein de la classe.

En début d’année scolaire, il est ainsi intéressant de lancer une séance sur le bruit et les intérêts du chuchotement. Une discussion collective autour de cette simple question : “pourquoi je vous demande de chuchoter ?”

En laissant les élèves s’exprimer, deux raisons devraient être admises par tous :

- pour ne pas gêner les autres

- pour ne pas donner les réponses

Travailler le chuchotement de façon ludique

Quelques idées d’activités pour travailler le chuchotement sous forme de jeu.

Le jeu du groupe secret

Les élèves d’un côté de la classe doivent se passer un mot secret / une phrase secrète sans que les autres élèves ne l’entendent. Inverser ensuite les rôles.

A travers ce jeu, les élèves seront amenés à parler à leur voisin de façon distincte mais discrète, sans élever la voix.

Le jeu des agents secrets

Variante du jeu précédent. Les élèves doivent se passer un mot/une phrase d’un bout à l’autre de la classe sans que le maître / la maîtresse ne puisse l’entendre.

A travers ce jeu, les élèves seront amenés à parler à leur voisin de façon distincte mais discrète, sans élever la voix.

Les défis des félins

Un élève au fond de la classe parle normalement au maître / à la maîtresse qui doit entendre sans être gêné par des bruits (réciter une poésie, lire un passage d’une histoire, raconter quelque chose, etc.). Pendant ce temps, les autres doivent réaliser des défis en étant aussi discrets qu’un chat :

- changer de place avec son voisin

- faire le tour de la classe (éventuellement en portant un objet sonore / bruyant comme des grelots ou maracas)

- ranger / prendre toutes ses affaires dans sa trousse / son sac

Les élèves apprennent à réaliser des gestes ordinaires dans la vie d’une classe sans faire trop de bruit : déplacer sa chaise pour se lever, prendre ou ranger ses affaires, aller chercher quelque chose, etc.

Activité “à chaque distance son volume”

Apprentissage particulier pour un élève qui parle systématiquement très fort. On peut lui faire prendre conscience de l’importance de moduler sa voix en changeant la distance à laquelle il parle :

- parler à un camarade situé dans le couloir (parler fort)

- parler à un camarade situé autre part dans la classe (parler normalement)

- parler à un camarade situé juste à côté (parler doucement, chuchoter)

Le jeu du “roi du sablier”

Jeu collectif en trois phases avec un sablier (ou un timer sur TBI)

- niveau 1, grand sablier : on écoute attentivement une musique calme ou une lecture offerte en essayant de limiter les bruits

- niveau 2, sablier moyen : silence dans la classe en se concentrant sur les petits bruits parasites (enfants qui jouent avec leurs affaires, chaises qui bougent, etc.)

- niveau 3, petit sablier : silence absolu, chaque bruit parasite est compté. On essaie de battre le record de la classe (moins de bruits parasites comptés) pour gagner une récompense collective.

Permet d’éveiller les oreilles des enfants à la notion de bruit et de les entraîner au différents silences. On peut ensuite faire le parallèle avec certains moments de classe en réutilisant éventuellement les 3 niveaux / 3 sabliers : moments de silence relativement longs où les petits bruits sont tolérés à condition d’être maîtrisés (travail en classe à deux ou en groupe par exemple), moments de silence à temps moyen où on essaie de limiter les bruits parasites (travail individuel par exemple), moments de silence quasi absolu très courts (passation de consignes par exemple)

Contrôler le chuchotement

Une fois le chuchotement installé, il faut apprendre à le contrôler. L’objectif n’est pas d’imposer un silence permanent, mais de maintenir un équilibre sonore permettant à chacun de se concentrer sans frustration.

Responsabiliser les élèves

On peut désigner dans chaque groupe un gardien du son, chargé de veiller au respect du chuchotement. Il n’a pas besoin de parler ni de sanctionner : un simple geste suffit pour rappeler la règle. Ce rôle peut tourner régulièrement, afin que chaque élève prenne conscience de la difficulté à garder un volume bas.

Pour la classe entière, le système de l’élève mystère fonctionne très bien : on observe discrètement un élève choisi au hasard. On peut noter son prénom derrière le tableau ou sur une feuille secrète. Si, à la fin de la séance, il a respecté les règles sonores, il est valorisé devant toute la classe qui gagne un petit bonus collectif (bravo collectif, privilège symbolique, autocollant, etc.). Ce jeu encourage l’attention au volume sans culpabiliser.

Exiger un silence total ponctuel

Certains moments nécessitent un vrai silence. Il est utile de le travailler sur de très courtes durées, à intervalles réguliers : vingt secondes au signal, par exemple. Ces pauses servent à “remettre les compteurs à zéro” et à redonner de la valeur au silence.

Un minuteur visuel ou un sablier peut aider les élèves à visualiser le temps de calme à tenir. Peu à peu, on peut augmenter la durée de ces moments, sans jamais les imposer trop longtemps.

Permettre des temps de relâchement

À l’inverse, un silence trop long est contre nature, tandis que le chuchotement permanent finit par être pesant. Il faut donc prévoir des moments où les élèves peuvent parler librement, rire, s’exprimer. Ces “bulles de bruit autorisé” relâchent la tension et évitent les débordements dans les temps calmes.

Elles peuvent être placées entre deux activités, à la fin d’un travail de groupe, ou dans un petit jeu vocal collectif. L’important est que les enfants comprennent qu’il y a un temps pour tout : un temps pour chuchoter, un temps pour se taire, et un temps pour s’exprimer pleinement.

Mettre en place des repères visuels

Un thermomètre du bruit ou un simple affichage de couleur (vert = niveau calme, jaune = on monte, rouge = on dépasse) aide beaucoup. Certains enseignants utilisent même des applications qui mesurent le volume ambiant.

Ce repère visuel rend les élèves acteurs de la gestion sonore : ils voient en direct si le niveau reste acceptable et peuvent réagir sans attendre une intervention de l’adulte.

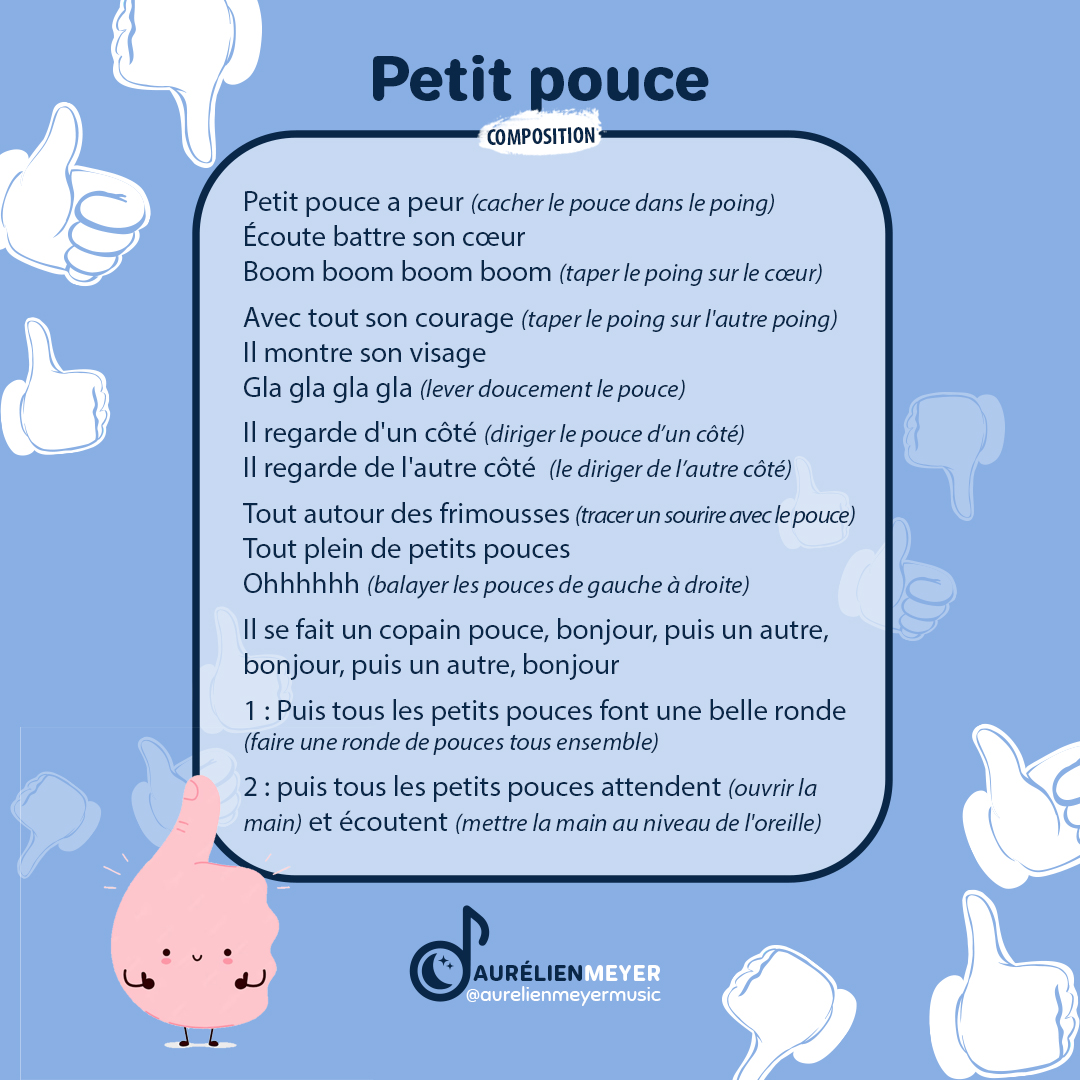

Chez les plus jeunes, on peut utiliser des gestes ou comptines pour ritualiser les niveaux sonores et ou les attendus : voir par exemple la chanson “la guerre des feuilles”

Gestion du bruit et retour au calme

Revenir au calme ne s’improvise pas. Après une activité de groupe, un jeu ou un moment de parole, il faut ramener la classe vers le silence de manière progressive, douce et cohérente.

Des signaux apaisants

Choisir un signal doux qui marque la fin d’une activité : quelques notes de carillon, un instrument léger, un simple geste de la main ou un chuchotement de ta part. L’idée est de capter l’attention sans surprendre ni surcharger. Ce signal devient vite un repère rassurant pour les élèves : dès qu’ils l’entendent, ils savent qu’il est temps de ralentir.

Une formulette magique

On peut inventer une phrase magique, comme une incantation, un sort qu’on se met à chuchoter tout doucement devant un élève : celui-ci se met à la répéter, entraînant petit à petit les autres élèves par ricochet. La classe comprend ainsi qu’elle doit se taire / ranger / changer d’activité.

Je publierai prochainement un article dédié listant des “sortilèges sonores” liés à différentes thématiques et situations

La respiration comme ancrage

Quelques respirations conscientes suffisent souvent à transformer l’atmosphère. On peut inviter les enfants à inspirer par le nez, expirer lentement par la bouche, trois ou quatre fois. On peut le faire debout, assis, ou même en mouvement doux.

Les plus jeunes apprécient quand on y ajoute une image : “on souffle la bougie sans l’éteindre”, “on gonfle un ballon invisible dans le ventre”, “on fait fondre un nuage avec notre souffle”.

Une transition progressive vers le silence

Il est souvent difficile de passer brutalement du bruit au silence. On peut préférer descendre le volume en paliers : voix normale, puis voix basse, puis chuchotement, puis silence complet.

On peut aussi inviter les élèves à écouter les petits bruits de la classe : “qu’entendez-vous ? une chaise, un stylo, un pas ?” Ce jeu d’écoute réveille leur attention et recentre l’énergie.

Le site Shhht Lalilo, un moyen ludique pur obtenir le silence

Choisir un temps de silence, une exigence et un dessin, et le site Shhht fera apparaître comme par magie le dessin si la classe respecte le silence ! En cas de bruit, le dessin s’arrête ! Simple et très ludique, l’intérêt est ici la visibilité en direct d’un effort collectif qui devient un jeu plus qu’une contrainte pour les élèves.

Installer un rituel de recentrage

Le retour au calme devient plus efficace s’il fait partie de la routine. Un petit rituel quotidien peut suffire : une phrase dite ensemble à voix douce, un court extrait musical, une comptine apaisante ou un geste collectif.

Ce rituel peut marquer la fin d’une activité et le passage à une autre : il ferme symboliquement une parenthèse et aide chacun à se recentrer.

Valoriser les progrès

Enfin, il est très important de penser à féliciter la classe lorsque le retour au calme se fait rapidement ou sans rappel. Quelques mots suffisent : “j’ai vu que vous aviez réussi à revenir au calme tout seuls”, “vous avez écouté le signal dès la première fois”.

Ce type de retour positif renforce la motivation et installe peu à peu une véritable culture du calme partagé.

Enseigner le calme, c’est donner aux élèves un outil pour mieux apprendre, mieux écouter et mieux se comprendre. Le silence ne s’impose pas : il se construit, petit à petit, comme une compétence parmi les autres.